現在のSEOにおいて、直帰率や離脱率、サイトの滞在時間は検索エンジンで上位表示を獲得するために必要な指標となっています。

直帰率や離脱率を改善(下げる)したいと思っているブロガーやアフィリエイター、企業のWeb担当者も多いと思います。そんな私も直帰率などの改善に努めてまいりました。

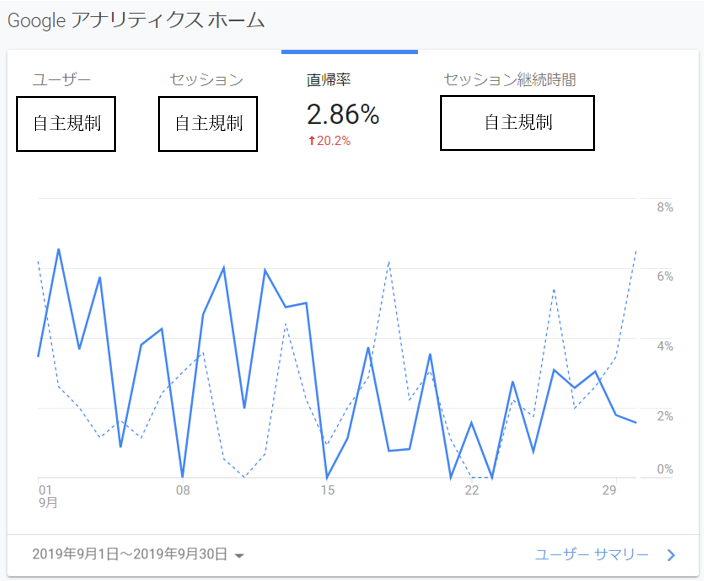

まずは、私の運営する情報サイト(2019年9月1日~30日)のアナリティクスデータから、直帰率の推移をご覧ください。

すべてのアナリティクス情報を公開すると、Googleからペナルティを受ける恐れがあるため、一部自主規制とさせていただきます。あらかじめ、ご了承ください。

それでは、直帰率や離脱率、そして、サイト滞在時間の関係性などについて詳しく解説していきます。

直帰率とは?離脱率との違いや滞在時間との関係性について解説!

Webサイトのアクセスアップを図るためには、SEOの知識だけでなく、直帰率や離脱率についての知識も必要です。ここでは、直帰率と離脱率の違いや、サイト滞在時間との関係性などについても解説していきます。

直帰率とは?

直帰率とは、ユーザーがサイトページを閲覧して、1ページ目でそのサイトから離れてしまう割合のことです。つまり、ユーザーは入ってきたサイトページのみ閲覧し、同じサイト内の他の記事は閲覧せずに、そのまま離れていってしまいます。

Googleのアナリティクスヘルプによれば、直帰率について下記のように公表しています。

直帰率について

直帰とは、サイト内の 1 ページしか閲覧されなかったセッションのことです。Google アナリティクスの場合、Google アナリティクス サーバーに対するリクエストを 1 回だけ発生させたセッションを特に区別して直帰として扱います。たとえば、ユーザーがサイト内のページを開いた後で、そのセッション中に Google アナリティクス サーバーに対する他のリクエストを発生させずに離脱した場合、このセッションは直帰のセッションになります。

直帰率とは、1 ページのみのセッション数をすべてのセッション数で割った値のことです。つまり、すべてのセッションの中で、ユーザーが 1 ページのみ閲覧して、Google アナリティクス サーバーに対するリクエストを 1 回のみ発生させたセッションが占める割合のことです。

この 1 ページのみのセッションでは、Google アナリティクスによるセッション継続時間の計算に必要な 2 回目のヒットが発生しないため、セッション継続時間は 0 秒になります。詳しくは、セッション継続時間の計算方法についてご確認ください。

注目すべきは、黄色のラインマーカーの箇所です。

直帰率は、Googleアナリティクスで確認することができます。この直帰率は、数値が低いほどよいとされています。改善(下げる)する方法は下記に紹介していますので、このまま読み進めてみてください。

離脱率とは?

離脱率とは、ユーザーが閲覧したすべてのページビュー(PV)のうち、最後のページを閲覧後に離脱した割合のことです。つまり、ユーザーがサイト内の複数ページを閲覧し、その最後のページを閲覧した後に離脱した場合、その最後のページが離脱ページとして離脱率に反映される仕組みとなっています。

Googleのアナリティクスヘルプによれば、離脱率について下記のように公表しています。

離脱率は、個々のページのすべてのページビューで、そのページがセッションの最後のページになった割合を示します。

この離脱率は、低いほどよいとされています。この数値が高い原因は、サイトが魅力的でなかったり、信頼性が低かったりとさまざまな要素が考えられますが、仮に数値が高い場合は、改善に取り組まなければなりません。

滞在時間とは?直帰率と離脱率との関係性は?

滞在時間とは、ユーザーがサイトもしくはページに滞在し、閲覧する時間のことです。この滞在時間には2つあります。それは、平均セッション時間と、平均ページ滞在時間です。

平均セッション時間とは?

平均セッション時間とは、セッション全体の滞在時間のことで、平均値で表現されます。つまり、ユーザーがサイトを訪問してから離脱するまでに要する時間のことです。

平均ページ滞在時間とは?

平均ページ滞在時間とは、ページごとの滞在時間のことで、こちらも平均値で表現されます。こつまり、ユーザーが閲覧した記事ごとの時間です。

直帰率、離脱率と滞在時間の関係性とは?

滞在時間は、離脱ページは計測されない仕組みとなっています。例えば、次のとおりです。

例)

10:00 Aページを閲覧開始(1分後にBページへ遷移)

10:01 Bページを閲覧開始(3分後にCページへ遷移)

10:04 Cページを閲覧開始(2分後にサイトから離脱)

上記の場合、サイトの滞在時間は6分となりますが、Googleアナリティクスで計測すると4分という結果となります。その理由は、アナリティクスではページ遷移ごとの差分にて滞在時間が計測されているためです。

このことを踏まえて、直帰率と離脱率との関係性についてみていきます。

離脱ページが滞在時間に反映されないことは前述しましたが、それは直帰ページにも同じことがいえます。つまり、直帰率や離脱率と滞在時間との関係性とは、直帰ページや離脱ページは滞在時間には反映されず、ユーザーが閲覧した離脱ページ以外のすべてのページでのみ算出される仕組みを持っているということです。

このことから、直帰率100%、滞在時間0秒のページは、Googleからはほとんどユーザーから読まれていないと判断されてしまいます。つまり、このようなページはGoogleからの評価は下げられてしまいます。

ここで、1つ疑問が残ります。直帰率と離脱率は意味が似ていますよね。その違いについては次で詳しく解説していきます。

直帰率と離脱率との違いは?

直帰率と離脱率は、意味が似ています。そのため、混乱する方も多いでしょう。直帰率と離脱率については前述していますので、分からなくなった方は読み戻してみてください。

それでは、直帰率と離脱率の違いについてみていきましょう。分かりやすくするために、1週間のページビューを例に説明していきます。

- 月曜日: Cページ > Aページ > Bページ

- 火曜日: Bページ > 離脱

- 水曜日: Bページ > Cページ > Aページ

- 木曜日: Cページ > 離脱

- 金曜日: Cページ > Bページ > Aページ

- 土曜日: Aページ > Bページ

- 日曜日: Cページ > 離脱

直帰率の算出方法は?

まずは、このようなページビューの動きをするサイトの直帰率を算出してみましょう。( )内は直帰したセッションを表示しています。

- Aページから始まったセッションは、1セッション。(0直帰)

- Bページから始まったセッションは、2セッション。(1直帰)

- Cページから始まったセッションは、4セッション。(2直帰)

次に、直帰率を算出します。計算式は次のとおりです。

『公式 : ( 直帰《唯一閲覧されたページ》 / 全セッション数 ) × 100 = 直帰率(%)』

Aページ : ( 0直帰 / 1セッション )× 100 = 直帰率0%

Bページ : ( 1直帰 / 2セッション )× 100 = 直帰率50%

Cページ : ( 2直帰 / 4セッション )× 100 = 直帰率50%

離脱率の算出方法は?

次に、離脱率を算出してみましょう。離脱率を算出するために、それぞれのページビュー(PV)数を計測します。【 】内は離脱したページビュー数を表示しています

- Aページは、4ページビュー(PV)。【2離脱】

- Bページは、5ページビュー(PV)。【3離脱】

- Cページは、5ページビュー(PV)。【2離脱】

続いて、離脱率を算出します。計算式は次のとおりです。

『公式 : ( 離脱《最後に閲覧されたページ》 / 全ページビュー数 ) × 100 = 離脱率(%)』

Aページ : ( 2離脱 / 4ページビュー )× 100 = 離脱率50%

Bページ : ( 3離脱 / 5ページビュー )× 100 = 離脱率60%

Cページ : ( 2離脱 / 5ページビュー )× 100 = 離脱率40%

直帰率はセッション数、離脱率はページビュー数で考えよう!

上記の計算式でお分かりのとおり、直帰率はセッション数、離脱率はページビュー数で考えると、その違いが分かりやすいでしょう。

ここでいう、直帰率のセッションとは、サイトインする初めのセッションのことです。つまり、サイトの入り口ということです。

そして、離脱率はすべてのページビュー数を分母として算出します。

このように、直帰率と離脱率は似ているようで、全く意味が異なります。違いをしっかり理解してサイトのアクセスアップに繋げるようにしましょう。

直帰率と離脱率が高い理由は?効果的な改善方法を公開!

ここまで、直帰率と離脱率が滞在時間と、どのような関係性であるのかについて解説してきました。ここからは、直帰率と離脱率が高い理由や改善(下げる)方法について解説していきます。

直帰率と離脱率が高い理由とは?

Googleのアナリティクスヘルプでは、下記のように公表されています。

直帰率の高さについて

直帰率の高さが問題になるかどうかは状況によります。

直帰率の高さが問題になるのは、ユーザーがサイト内の複数のページを閲覧することが必要な場合です。たとえば、サイトのトップページがサイト内の他のページ(ニュース記事、商品ページ、購入手続きなど)の入り口として機能している状況で、多くのユーザーがトップページのみを閲覧しているとすると、高い直帰率は望ましくありません。

一方で、ブログのような 1 ページのみのサイトや、その他の 1 ページのみのセッションが想定されるようなコンテンツを提供している場合、直帰率の高さはまったく問題になりません。

このように、直帰率が高くてもよいケースと、悪いケースがあるということが明記されています。

それでは、直帰率と離脱率が高い理由について、それぞれみていきましょう。

直帰率が高い原因は?

まずは、直帰率が高い理由についてです。

- 読み込み速度が遅い

- サイトのファーストビューとキーワードとの関連性が低い

- サイト内に関連コンテンツなどのリンクの導線がない

- 誤字脱字が多く、デザインも悪くて信頼性が低い

- ユーザーが1ページ目で満足した

離脱率が高い原因は?

次に、離脱率が高い理由についてです。

- 申し込み完了ページなどのユーザーのニーズを満たしたページの存在

- 他ページへのリンクがなく、ユーザーが読み進めるべきページがない

- 1ページを閲覧して満足した

直帰率と離脱率が高い理由は?

直帰率と離脱率の高い原因は前述したとおりです。

直帰率や離脱率が高いサイトは品質が低いとされていますが、これには閲覧するユーザーの動きが大きく影響していることが分かりますよね。

直帰率や離脱率が高い理由は、上記の原因にもあるように、

- ユーザーが次に読み進めるべきリンクが存在しない

- ユーザーが1ページで満足してしまった

大きくこの2つが挙げられます。

実際、ページを参照して読み終えた後、次に進むべきリンクが存在しない場合は直帰、もしくは離脱してしまう原因となってしまいます。また、1ページ目でキーワードに対するすべての答えを書いてしまうことも、結果的に直帰率や離脱率を高くする原因となってしまいます。

そのため、高い直帰率や離脱率は改善(下げる)する必要があります。

高い直帰率と離脱率を改善(下げる)方法とは?

私の運営する情報サイトの2019年9月の直帰率は、アナリティクスデータによりますと、『2.86%』です。

ちなみに、離脱率は『40.86%』です。

離脱率については一般的だと思いますが、直帰率の低さについては他に類を見ないほど高評価といえるのではないでしょうか。

そんな私が運営する情報サイトで、どのような取り組みをしているのか公開していきます。運営する情報サイトのスペックは下記のとおりです。

- スポーツ系の情報特化サイト

- 約140記事を公開

そして、直帰率や離脱率を改善するポイントはこの2つだけです。

- スポーツ情報に特化したカテゴリーに沿った内容で140記事を執筆する

- 1記事ですべての答えは書かず、内部リンクにてユーザーに導線を促している

もう少し掘り下げて解説していきます。

今回参考にしている情報サイトは、スポーツに特化したジャンルにて、140記事もの数をカテゴリーとしてまとめています。そのキーワードは伏せさせていただきますが、月間ボリューム数をキーワードプランナーで計測してみると、10万~100万のアクセス数が見込めるキーワードです。

いわゆる、ビックキーワードにてサイトを運営しています。そして、『1キーワード1アンサー』で記事を執筆しています。

例えば、サッカーボールの上手な蹴り方に関する記事を執筆する場合、ユーザーにとってはサッカーボールを上手に蹴る方法が分かればよいのです。

さらに次の導線として、サッカーボールの蹴り方には、インサイドやアウトサイドなど、さまざまな蹴り方があることを伝えることで、ユーザーはそれに興味を持って次の記事を閲覧してくれます。

このように、ユーザーの次の動きを予測しながら記事を執筆&リンクで繋げていくことが大切です。

直帰率と離脱率の平均と目安は?

一般的に、直帰率や離脱率がどのくらいなのか気になりますよね。実際、私の運営する直帰率や離脱率は低すぎて参考にならないと思いましたので、一般的な数値を公開している情報を紹介していきます。(※2016年2月16日時点)

① SEOラボ(http://seolaboratory.jp)

| 直帰率 | 37.38% |

| 離脱率 | 55.87% |

| 検索順位 | 13位(キーワード「SEO」) |

② devoコーポレートサイト(http://devo.jp)

| 直帰率 | 75.03% |

| 離脱率 | 70.91% |

| 検索順位 | 10位(キーワード「SEO対策」) |

③ 無料SEO診断ツール(http://itomakihitode.jp)

| 直帰率 | 42.50% |

| 離脱率 | 38.49% |

| 検索順位 | 9位(キーワード「SEO対策」) |

ジャンルにもよりますが、上記のSEOに関する特化サイトの直帰率の平均は『51.63%』、離脱率の平均は『55.09%』です。この数値が目安となるのではないでしょうか。

ちなみに、直帰率が0%のサイトは素直に喜んではいけません。その理由は、サイト情報がGoogleで上手く反映されていない可能性があるためです。

なぜ?直帰率が0%である理由は?

直帰率が0%である原因は、次の2つが考えられます。

- Googleアナリティクスのトラッキングコードが重複している

- Googleアナリティクスのトラッキングコードが適切に配置されていない

以上の2つです。

基本的に、直帰率0%はあり得ません。おかしいと思って、すぐに確認して改善するようにしましょう。

まとめ

最後に、サイトのジャンルによって直帰率や離脱率、滞在時間の目安は異なります。直帰率や離脱率は低ければ低いほどよいといわれていますので、改善に努めていきましょう。

また、滞在時間についても、1分~3分など、ある程度記事を読むために適切な時間を満たしているかどうかで、Googleからの評価が変わってきます。

これらの指標を図るためには、Googleアナリティクスによるデータを分析していかなければなりません。SEOで上位表示させたいなら、これらのSEOツールを活用して、是非改善に努めてください。

参考になった方は、是非シェアをお願いします。